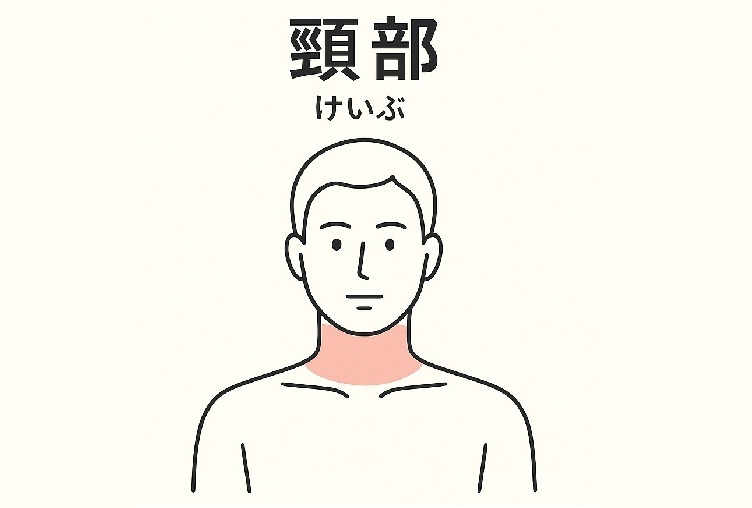

病院で「頚部のリンパ節が腫れていますね」「頚部CTを撮りましょう」と言われたことはありませんか?

日常では「首」という言葉を使うのに、なぜ医療現場では「頚部」と言うのでしょうか。

同じ「くび」でも、日常語では「首」、医療用語では「頚」や「頸」を使います。

実はこの二つ、語源も意味もまったく異なる言葉なのです。

「首」は「頭そのもの」を意味していた

古代日本語で「首(くび)」は、頭部そのものを指す言葉でした。

「首を刎(は)ねる」「首を取る」といったような表現を聞いたことはありませんか?

このように胴体から上の部分=「頭」という意味で使われています。

つまり昔の「首」は「ヘッド(head)」の意味に近く、

今のような「頭と胴の間の細い部分」ではなかったのです。

「頚」は「頭を支える部分」の形成文字

一方の「頚(けい)」という漢字は、

「頁(あたま)」と「自(首)」を組み合わせた形成文字です。

ちなみに「頚」の旧字体が「頸」です。

「頭(頁)を支える首(巠)」=頭を支える部分

「頁」はオオガイ(大貝)と呼ばれ,頭部の象形

「巠」は機織りの縦糸の象形で「真っすぐ」の意味

という意味を持っています。

まさに、解剖学的な首=頚部を指すのにふさわしい文字です。

そのため、医学では「頚椎」「頚動脈」「頚部リンパ節」など、

構造を明確に示すときに「頚」や「頸」という字を使われることが殆どです。

「首」とどう違うのか

日常的な「首」は、頭と胴体をつなぐ細い部分を指します。

一方、「頚部(けいぶ)」は医学的に定義された「首全体」を指す用語です。

- 「首」=日常的な言葉。前も後ろも含めてざっくりとした範囲。

- 「頚部」=解剖学上の範囲が明確。筋肉・血管・リンパ節などを含む構造全体。

つまり、医療用語の「頚部」は、首の前面・側面・後面をすべて含む広い範囲を指します。

「頚」か「頸」か? 二つの表記の違い

医療文献では「頚」と「頸」の両方が使われます。

どちらが正しいの?と迷う方も多いですが、実はどちらも間違いではありません。

| 漢字 | 意味・特徴 |

|---|---|

| 頚 | “頭を支える首”の象形。書きやすく現代ではこちらが主流。 |

| 頸 | 旧字体で、もとは「頚」と同義。公文書では常用漢字として使われる。 |

医療現場では「頚部」「頚椎」と“頚”を使うことが多いですが、

薬の添付文書や官公庁文書では“頸”と表記されることもあります。

ちなみに解剖学では、「頚部」は以下のように定義されています。

頭部(とうぶ)と胸部(きょうぶ)の間にある部分で、喉・気管・頸動脈・頸椎などを含む。

医療用語では「頸」という字を使うこともありますが、意味はほぼ同じです。

病院や文献によって「頚」「頸」が混在していますが、一般的には「頚部」表記が多く用いられます。

「頚」と「首」の使い分け例

医療現場では、以下のように使い分けられます。

| 用語 | 意味・使われ方 |

|---|---|

| 頚椎(けいつい) | 首の骨のこと(7個の骨) |

| 頚動脈(けいどうみゃく) | 頭に血液を送る太い動脈 |

| 頚部リンパ節 | 首周囲のリンパ節群 |

| 頚部痛 | 医学的な「首の痛み」 |

一方で、一般向け説明やテレビ・新聞などでは「首の骨」「首の血管」と言い換えられることもあります。

まとめ

- 「首」は日常語、「頚部」は医学用語

- 「頚部」は首の前・横・後ろすべてを含む

- 病院で「頚部」と言われたら、“首全体のこと”だと理解すればOK!

参考文献